【近代日本洋画こぼれ話】

第10回【painter & traveler 川島理一郎の画業を回顧する 昭和戦前・戦中篇】

水谷嘉弘

川島理一郎は、1886・明治19年栃木県(現)足利市の生糸商家に生まれた。事業に失敗して渡米した父を追い1905年、19才の時海を渡る。ワシントンのコーコラン美術学校、ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインを卒業して1911・明治44年渡欧。日本人画学生が学ぶ定番だったパリのアカデミー・ジュリアン、アカデミー・コラロッシに入る。1913年、東京から来た同じ歳の藤田嗣治と親交し共同生活する。同年、日本人として初めてサロン・ドートンヌに【巴里風景】他1点が入選した。第1次世界大戦勃発時も欧州に留まり、翌1915年アメリカへ。1919・大正8年、14年ぶりに帰国するが3か月後には再びパリに行く。1920年代から1931年までは欧州、1927年から1939年までは中国本土、朝鮮、台湾、1941~1943年にかけて東南アジアを歴訪して制作に励んだ。この間、本邦でも描き続けた。

戦後は文部省の依頼でパリにフランス画壇の現況視察に赴いた他、日展の審査員、役員を務める。日本芸術院会員でもあった。1971・昭和46年、85歳で長寿を全うした。パリを訪れること生涯通算で10度、滞在期間も長く我が国近代洋画史における代表的な国際派の画家である。painter & travelerと称したい。

本稿は川島の太平洋戦争期の戦前、戦中の画風変遷が3回のピークに達していると考え、所蔵する作品もネタにしながら書き進めて行く。

1)素描篇(1920~30年代の作品)

手許にpainter & traveler川島理一郎の鉛筆、パステルによる海外風景デッサン(スケッチ)が三点ある。川島の第1回目の画業ピーク1920年代半ばの作だ。彼はこの時期を自ら「緑の時代」と名付けている。

① 1924年作【上海】鉛筆画 24㎝✕33㎝

(参考)1920年代~30年代前半【瀬戸内海・卜部造船所】15㎝✕20㎝

② 1924~25年作【ヴェニス】鉛筆画 25㎝✕32㎝

③ 1927年作【ニース】パステル画 19㎝✕22㎝

① 【上海】

川島理一郎が上海を訪れたのは複数回ある。著書「美術の都パリ」1952美術出版社、には、戦争前まではヨーロッパへは海路が一般的であり(彼は2回辿っている)日本の船はほぼ寄港した、とある(ロシア鉄道を使う陸路もあり彼は3回経験している)。本作は関東大震災後、大林組社長の勧めで中国大陸のみ、上海、蘇州、南京を1か月間巡った1924・大正13年の制作と比定したが、彼にとって1930年代まで何度も目にした光景でありその頃の作かもしれない。

参考【瀬戸内海・卜部造船所(卜部港)】

瀬戸内海を航行する船上から(現)尾道市因島にあった卜部造船所(卜部港)をスケッチしたと思われる。1920年代から30年代前半にかけての作か。

(1924年作) (1920年代~30年代前半)

②【ヴェニス】

1924年中国大陸から戻り38歳となった川島は、同年秋、東京大森にアトリエを新築し新婚の妻エイと渡欧する。25年6月に帰国するがこの間の滞欧作は傑作揃いである。パリ、ローマ、ヴェニス、ナポリの風景画が多い。[…一段と自分の信ずるところを決定的にやって見た…巴里と伊太利風景とを漸くにして自分の作としての発表が出来たかに思へた…これらの作品は一般の人達にも認められたやうだった(「川島理一郎画集」序文1933、のち「緑の時代」に改題)]心身共に充実していた時期であり帰国後の7月には国画創作協会に新設された西洋画部門(後の国画会)に梅原龍三郎と共に同人に招請された。年譜には滞欧中にデッサン含め約100点を制作する、とある。

(1924~25年作)

③ 【ニース】

1927年2月、マチスをニースのアトリエに訪ねた折りの作と思われる。川島がマチスと知り合ったのは1913年だが、このニース訪問の時から親しくなったようだ。[マチスは人と話しながらでも、或は煙草を喫ひながらでも、決して鉛筆を手から離さない…私の持っていたスケッチブックを見つけられ…一々親切に批評して呉れて…(「旅人の眼」1936龍星閣)]マチスからデッサンの重要性、常にデッサンし続ける事を学んだという。同年4~5月に東京で開催された第2回国画会展にパリから【ニースのお祭り】他パステル画3点を出品しており、本作も同時期に描かれたと思われる。1951年パリにマチスを再訪して帰国後マチスの作品模写を展覧会に出品している。

(1927年作)

川島理一郎がスケッチ、デッサンを重要視し、師マチスの教えに従ってよく手を動かしていたことは、デッサン集を出版しているだけでなく(「自選デツサン集」1947建設社)、数多い著書のほとんどすべてにデッサンが掲載されていることからもうかがえる。基本的には正統的な写実に属するが、フォーヴ的筆致を獲得してリズミカルな線、快いデフォルメが見られる。

素描(デッサン)の話を続ける。川島理一郎の素描仕事を概観してみたいのだ。川島は素描作品を非常に多く残している。文筆を得意とし生涯でエッセイ集を5冊出版したが、自撰デッサン集1冊の他すべてのエッセイ集にデッサンを挿画として掲載している。目次には必ず挿画目次の項があり「緑の時代」は全305ページに挿画が126点ある。川島著作本所収の挿画はレンジも広い。作品として展示されるレベルから、油彩の下絵、挿し絵(説明書きを添えたものもある)、簡略な線描、カットまで、素描のfull lineupだ。

制作年不詳だが挿し絵やカット仕様の余技的な素描が手許にある。作品レンジを知る一助として画像を載せる。

川島がデッサンに打ち込むようになったきっかけは、既述したように1927年2月の南仏ニースへのマチス訪問だったようだ(マチス58歳、川島40歳)。その後、生涯の師と仰ぐことになる。川島はその時のことを「マチス画集」1933アトリエ社に[マチスは…夥しいデッサンを一枚一枚と私の前に展げた。『…画家は平素スケッチをしなければいけない。なんでもかまわぬ、ひまさえあればやるとよい。…』(と語った)]と書いている。栃木県立美術館の杉村浩哉氏は[後年、理一郎の作品の多くに、おびただしい準備素描があるのは、こうしたマチスの教えを守っているのだろう]と「川島理一郎展」図録2002

で論じている。素描(デッサン)作品の点数、展示機会が多いだけでなくそれをメインにした展覧会も複数回ある画家なのだ。

では、川島のデッサンはどんなものなのか。

生来の資質だと思われる恵まれたリズム感に、「充實した力で一貫してゐる」と彼自身が評したオトン・フリエスの影響をうかがわせる筆致が加わり、マチスに学んだ「手を休めず常にデッサンし続けること」から出来あがっている。対象を良く見て穏当で的確な写生をベースに軽妙な線、ちょっとしたデフォルメも入る。自由だが手の込んだ描き方でもある。面白みや洒落た味がある。点景人物がしばしば登場するがその描写も秀逸だ。

時系列でみるとアメリカからパリに渡った1912年(26歳時)アカデミー・ジュリアンで勉強した頃のアカデミックな人体デッサンを除くと、油彩のモチーフに呼応して1920年代~1931年(欧州)、1934年~戦中期(満洲・本邦・中国大陸(北支,南支)・東南アジア)、戦後期、1960年代(最晩年)に大別される。描線の長短や硬軟、陰影のつけ方に違いはあるが晩年の半抽象作品以外、手の込んだ丁寧に描かれたデッサンは同じ印象だ。画集、展覧会図録、エッセイ集などに掲載されている各時期の代表的なデッサン画像は次の通りである。

【ベニスの祭日】1925 【巴里の仮装音楽会】1926 【椅子にかける裸婦】1931

【樹下のカフェー】1933 【須弥福寿廟境内】1934 【奔流(日光)】1936

【ワットポー寺院の巨像】1941 【フィリピン服の女】1943 【窓】1959

挿画がふんだんに入った戦前戦中の欧米・中国大陸紀行のエッセイ集、「旅人の眼」1936、「緑の時代」1937、「北支と南支の間」1940、の3冊が刊行されている。1941年と42年のタイをはじめとするインドシナ紀行は出版されなかったが、「みづゑ」440号1941年6月、「新美術」17号1942年12月に、スケッチグラビア各8点が確認できる。綿密に描き込んだ秀作が多い。(1957・昭和32年5月、前々年創立名誉会員となった新世紀美術協会第2回展に中国、東南アジアスケッチ90余点を特別展示している)

これら紀行本、紀行記事の挿画になった風景スケッチを原図とする油彩画も多い。両者を上下に置いてみる。(刊行本画像、雑誌画像)

【南仏ニースのお祭り】 【広東避難民】 【ワットチェン(ママ)の塔】

【ニースの祭日】1927 【施米】1939 【バンコク・ワットアルン塔】1941

川島に「素描雑記」というエッセイがある。(前出「自選デツサン集」所収)説得力のある文が書かれていた。

[自然の力の流れとしてのリズムは…枝の形…幹の延び方…葉の重なり方などにはっきり感じられる]と言い、[木の葉は太陽に向かって一つも重ならず、勢いの良い枝があると他の枝はその下から逃げて他の方へ伸びてゆく]と続ける。そして[芸術的に良い形のものは必ず同時に自然のリズムに順応した形であらねばならぬ]と〆る。

人体における皮膚と筋骨の相関、水の流れと岩の形の相関等々目に見える形態は必然と述べる。それを過不足なく表現するのが芸術の本領と確信しているようだ。この世に存在するものが持つ必然のリズムをまず線描で捉える試みが川島の素描なのである。デフォルメがあっても崩れることなく、一見錯綜しているようでも描写する対象が混乱せずその姿を伝えてくるのは描く者にそういった強固な認識があるからであろう。

参考までに、戦後作品の下絵デッサンと完成油彩画も挙げておく。(図録画像)

【婦人】1960 【置物の犬を前に】

【浮世絵の誘惑】1969 【浮世絵の誘惑(その2)】

2)パステル画篇(1920年代の作品)

川島理一郎はデッサン展(展示)の多い画家だと既述したが、同様にパステル画展(展示)も多いことが気になっていた。ざっと年譜を見ても自身が制作に確信を持った1925年7月の(滞欧)新作画展では全87点中パステル画が13点ある。翌々27年の国画制作協会展にはパリからの出品4点全てがパステル画だった。戦後も1951年フランス視察からの帰国展展示は現地での模写66点がパステルと鉛筆、54年開催の51年パリスケッチ出品はパステル20点、といった按配である。川島にとってパステルは重要な画材といえるのだ。彼が「美術手帖」1948・昭和23年11月号に寄稿した文章を(要約して)引用する。[自分のパステル画は色で描いたデッサンである…デッサンにつける色彩は水彩絵具、時に油絵具を用いるが…かなり以前からこのやり方に不満…デッサンと色彩は離れたものではない…(パステルは)デッサンを描きつつ色も出せる…印象を即座にまとめる美点…自然を凝視して表現に強い情熱を盛り込む…自分の骨肉を分けた作品そのものである…(パステル画について)]戦後の文であり戦前のパステル制作と合致しない点もあるかと思うが、明快な色彩を自由に手早く駆使する描き方は終生を通して川島作品の本領たる所であり、彼がこれを好むのも故あることなのだ。

1924~25年作【(仮題)イタリアの寺院】パステル画32㎝✕47㎝

所蔵するパステル画の題材は、パラーディオ様式と思われる建物だが比定出来ず制作年代も判定が難しい。色調、描法等から記載の如く推定した。

3)油彩画小品篇(1930年代中頃の作品)

考察を油彩画に移していく。経済的な側面や活動の拠点確保の観点からであろう、川島は1919・大正8年、14年振りの帰国の時から定期的に個展、作品頒布会を開催しており後援会も組織している。それらも要因の一つと思われるが川島には小品が多い。美術雑誌「造形」昭和31年4月号には小熊捍理学博士が[…川島君には大作が少ない。上野の展覧会作でも小さいものばかりである。然もその小さい画から大きい効果が出ているのをいつも不思議だと感じている。これは恐らく色彩による構成が原動力になるのであろう。現に私は二号という極く小さい板に画いた裸婦の全身像を壁にかけているが、この小さい画面が不思議にも広い壁面をドッシリとおさえているのにおどろいている。]と書いている。川島作品の絵の特徴を捉えている文章であり長目に引用した。大型の油彩画は多くがミュージアムピースやコレクターアイテムとなっている。私が入手出来たのはSMから3号程度の小品であり本篇はそれらを題材にして綴っていきたい。(大作が少ないのはtravelerに起因しているかもしれない。晩年は自宅アトリエ制作の展覧会発表作など大型作品も多い)

1933・昭和8年の日光、1935・昭和10年の東京を描いた風景画と、1935年頃作の少女像である。第2次ピークとなる1930年代半ば(昭和10年前後)の筆致の重い作品群である。東京風景2点は1935年11月銀座伊東屋で開催された第三回川島理一郎個人展覧会出品作である。同展は「東京風景と花」と題され30点が展示されたが画題がほぼ判明している。出品目録には画像が10点あり【尾張町筋の夜】はその一つだ。目録には[今回の個展の作品について愉悦を感ずることの出来るのはこれらの作品が悉く私の純粋な画的生活からの所産だったことである…最も自由なまた最も純粋な表現への努力だったと云ひ得るやうに考へる]と記している。同年5月に報じられた帝展改組(所謂、松田改組)を受けて各団体の役員を辞し、また退会して画壇に距離を置いた事を言っているのだが、言葉と裏腹に重くなり始めた筆運びに彼には珍しい筆の跳ねが残る粗いタッチが加わって、私には彼の秘めた憤慨が感じられる。

【尾張町筋の夜】1935(3号) 【秋の百花園】1935(3号)

【夜叉像 三代将軍廟】1933(SM) 【少女】1935(SM)

ここで、川島画業の第1次(1920年代半ば)、第2次(1930年代半ば)の画業ピークについて振り返ってみたい。

川島は生涯2度にわたってその作品群を大量に失っている。1923年の関東大震災と1930年末のインド洋での欧州からの貨物船沈没である。そのため、初期の滞米滞欧作品(個展のため資生堂に約200点保管していた)と、1930年5~11月の滞欧作品(フランス、スペイン)を観ることができない。前者の方は画業の初期(1910年代)から第1次ピーク(1924年秋からの2度の渡欧)に至るまでの展開期、後者の方は第1次ピーク(1920年代半ば)と第2次ピークの1933年から1936年にかけての日光、承徳(旧満洲)、東京での作品群とを繋ぐ時期のものである。それぞれミッシングリンクとなってしまい残念である。川島自身、[震災の時は東京市民挙っての災害であっただけにまだあきらめられる点が多かったが二度目の出来事は一層自分にとってショッキングであった。それはスペインでの制作数十点を…(失ったのだ)]と記している(「貴重な経験」1936「旅人の眼」所収)。しかし川島は逆境に強い画家だ。[私は、これを単なる天災とは考へなかった…描き直して来いといふ神の声であると信じた一度描いた時より二度目の方が更に良いものが出来るのは勿論である(同上)]。二度の作品群消失のあとに新たな画風を確立し二度の画業ピークに達したのである。

第1次ピークの「緑の時代」については同題のエッセイから[巴里と伊太利風景とを漸くにして自分の作としての発表が出来たかに思へた]と引用したが、続けてこう書いている。

[その頃から(註:1924~25年)私には写実の力強さが最も必要になって来て「緑の時代」に這入った…緑一色の世界、その諧調から成る深さ、廣さ又空間的な實在性と自然の躍動の素力の把握による作品へと進んで、「セーヌ風景」や「巴里郊外」「森」などの作品は、更に続く次の渡欧(註:1926~27年)による収穫である]。

「緑の時代」にあたる1924年から27年までの2度の渡欧期作品は躍動感ある筆運びが心地よい。緑色もさることながら、青色がより美しく感じられる。青と、勢いを感じさせるタッチが呼応して画面を大きく見せ拡がりを与えている。

【リュクサンブール公園】1925 【ナポリよりポッツオリを望む】1925

【セーヌ風景】1926 【古羅馬の跡】1926(全て図録画像)

それが1930・昭和5年末の欧州からの貨物船沈没(二度目の作品消失)の報を受けてスペインにとんぼ返りした頃(後援者である大林組大林社長新宅に搬入する家具等の再調達のため)、筆運びの重い艶やかで厚い塗りにとって代わったのである。栃木県美杉村氏の表現を借りれば「さらさらすいすい」から「どっしりぐいぐい」へとなる。当時の作品評には「革のような柔軟なマチエール」とあったようだ。言い得て妙、である。

【承徳大観】1934(図録画像) 【須弥福寿廟 承徳 黄金之龍】1934(図録画像)

1933年11月、夏から秋にかけて日光で取材した24点の発表を皮切りに、翌34年満洲・熱河省承徳(現・中華人民共和国河北省)、35年東京、36年日光の風景を題材とした制作が続いた。先に画像を挙げた小品4点はこの時期の制作である。

【緑蔭】1935 【夜の浅草】1935【東照宮】1933~36頃(全て図録画像)

ピークの1回目から2回目への画風の変化、1930年代初頭からの変化は、川島が[1928年以後のマチスの傾向は、厚いパットで原色に近い色を入念に塗っている…色と色との対比が実によく、一重の重厚さと力強さをさへ感じさせる(マチスを語る)「マチス画集」1933アトリエ社所収]と述べたマチスの画風変化に呼応しているように思われる。タイムラグがあるのは試行の期間と、日本、中国本土をモチーフとした時にその風土が新たな描き方にマッチしたためではないかと考える。1935年の個展では東京風景をモチーフにした作品を発表したが[昼間の東京は…構造的な力強さを欠いている(のに比し)…夜になると驚くべき美しさを現はして来るのを知った…東京の夜景が…色と光による近代的な美しさ…新鮮な表現の展開であると思った…内容に伴ふ形式の新しい発見へ自身の努力を傾注した(東京風景)1935「緑の時代」所収]と書いている。前掲したように賑わう繁華街や花火の夜景を描いた作品が多い。

「緑の時代」1937龍星閣、には1934・昭和9年の熱河訪問を書いた「承徳の景観」の章があり【熱河大佛殿】と題されたスケッチが掲載されている。同じ構図で額裏に【大佛寺全景】と記された油彩画(出来はスケッチの方が良さそうだ)と並べて挙げる。

(1934年作)挿画画像 【大佛寺全景】1934(SM)

さて、3回目のピークに入る前に、時は遡るが1922年末の帰国船で親しくなった中沢弘光と共に訪れた京都奈良(1923年3月)で描いた油彩画秀作【舞妓】について触れておきたい。1回目ピーク前夜の頃である。下記画像右の作品(10号)は資生堂・福原信三氏旧蔵、その後あーと・わの会初代理事長野原宏氏が所蔵されていたが、2022年暮れ足利市立美術館での川島展開催を記念して同館に寄贈された。2002年展覧会図録掲載の同名作品2作の連作といえるが、自由闊達な筆遣いと色遣いが若い舞妓の艶やかでややアンニュイな姿と表情を存分に写している。この後、この時期までの作品は関東大震災で烏有に帰すことになるが、これら舞妓3点は、川島が[震災の翌年私は支那へ渡って…風物を最も新鮮な気持ちで描いてみた…それは即興的なものではあったが…始めて自己を発見した快味を覚へた物であった(緑の時代)]と書き、続く渡欧で第1次ピークを迎える直前のミッシングリンクの最後部に位置する重要な作品群といえよう。

【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(図録画像) 【舞妓】(水谷撮影)1923

4)油彩画秀作篇(1930年代後半の作品)

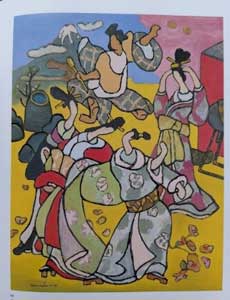

その後再び筆致が軽くなる。ストロークが流れ明るく爽やかな画風になり、カラリストの貌をはっきりと見せる。それが3回目の画業ピークである。2回目(1933~36年)と3回目(1936~43年)のピークは時期的には連続しておりこの約10年間の川島の充実ぶりは目を見張るものがある。変化のスタートは1936年春から秋にかけての日光滞在である。3年前の日光では東照宮周りの宮社や彫像が主たるモチーフだったがこの時は「水」をテーマとしていた。[私はいま水を見詰めて暮らしている。渓流と瀧とを今年の研究対象に選んだ私は、水との睨つこが毎日の日課である(水流への凝視)「緑の時代」所収]。2~3年続いた革のようなマチエールが森の中の樹木を描き、河川を流れる水を描写す

るうちに筆運びの速度が増してきたように思う。そしてモチーフが水を離れ中禅寺湖の湖畔に至った時点で、絵の印象は一変する。

【緑陰】1935頃(図録画像) 【奔流】1936(図録画像)

【湖畔の林】1936(図録画像) 【九龍壁】1938(図録画像)

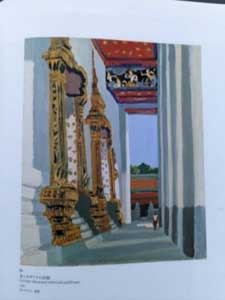

1937年11月「緑の時代」の刊行が一つの区切りとなったかのように、1938・昭和13年陸軍省嘱託となり、5月北京、翌39年1月広東、10月大同を訪れて制作する。この間の紀行文とスケッチが1940 年7月刊行の「北支と南支の貌」龍星閣にまとめられている。その後も41年と42年にタイ、43年にフィリピンに行く。

【卍字廊】1938(図録画像) 【北京大観】1938(図録画像)

【広東大観】1939(図録画像) 【金とモザイクの回廊】1941(図録画像)

第3次ピークの制作は北京での風物描写が質量ともに秀でている。広東に比し北京には歴史的な建造物が多く、それが自然の風景と調和していることに感銘を受けたのだろう。南支訪問時の作は民衆の生活、街頭風景が中心で「北支と南支の貌」所収の文章も同様だ(タイとフィリピンでの制作にも同様の違いを見出せる)。緑、茶、青が基調だった滞欧作と比べると赤、黄が加わり明度も高くなって、カラフルでとっつきやすいこなれた絵なのだ。円熟の味、と言ってよい。この時、川島52歳になっていた。

さいわいこの時期の作品は小品よりやや大きめの秀作と思える2点を入手することが出来た。中禅寺湖畔と北京聴鴻楼の写生である。

【湖畔の秋】1936(8号) 【ナコンパットムの王宮】1941(3号)

【聴鴻楼(西太后旧居)】1938(12号)

【聴鴻楼(西太后旧居)】は、美術雑誌「造形」昭和31年4月号の川島自選の秀作選集に掲載された作である。さわやかな青空と赤黄に彩られた中華建築の滑らかにすべる曲線が快い。定番の細身女人二人もさりげなく描かれている。陸軍省嘱託としての外訪はこの後、広東、大同、タイと続き1943年のフィリピン行が最後となり、第3次ピークも終焉する。描く絵は次第に戦地の様相を帯びていったが、川島には、パリ時代起居を共にした藤田嗣治、同じ栃木県出身の清水登之(3人は同じ歳でもある)のような戦闘場面を描く戦争記録画はない。

以上、painter & travelerとして記憶すべき画業を遺した川島理一郎の前半生、太平洋戦争期の戦前戦中の作品を概観してきた。川島はイズムにとらわれたりスタイルに固執しないことが見て取れる。その柔軟性は、価値観というものは国と人に依って異なるもの、を熟知した国際経験に起因しているのではないか、画風の振幅による表現巾の確保、形骸化回避といったバランス感覚が働いているのではないか、と考えるものである。自由な描き方には本邦で美術教育を受けた者にはみられない奔放さがある。また、川島の三度のピーク時作品を通覧して気付くことは生来の資質であろうリズム感である。彼の素描や油彩画は身体性を感じさせるものが多い。運動神経もよかったのではないかとも想像する。余談だが、風景画には必ずと言っていいほど点景人物が登場しその描写が極めて上手いことにも留意したい。絵筆のonetouch、twotouchで姿形を捉えている。その巧みさは一歳下の北島浅一と双璧だ、と私は見立てていることも付け加えておきたい。

本稿は、2002年川島理一郎展図録(栃木県立美術館、足利市立美術館 杉村浩哉氏~現栃木市立美術館長、慶応義塾大学教授~執筆)から画像をはじめ多くを教示いただいた。

(2023年1月)