【近代日本洋画こぼれ話】

第11回 【崇高を描いた孤高の画家 小堀四郎】

水谷嘉弘

その1)取っ掛かりの無かった幻の画家

忘れられたエコール・ド・パリの画家板倉鼎(1901~1929)の顕彰活動の一環として彼と同時代、昭和戦前戦中期に活動した洋画家をfocusして来た。近代日本洋画の通史や展覧会、彼等の画集、著作、図録等を通覧してほとんどの名前は馴染みである。しかし、通史には登場せず、 展覧会で実作を見たことは無く、作品が市場に出ることも無い、私にとって取っ掛かりのない幻の画家といえるのが小堀四郎だった。

数年前、懇意にしているギャラリーで小品だが妙に気になり気にいった油彩画を見て初めて名前と現物を知った体たらくであった。馴染みとなった画家のひとり佐分真(1898~1936)を調べているとしばしば登場する。更に気になった。美校の同窓会名簿を見返すと西洋画科1927・昭和2年3月卒業同期には錚々たる名前が並んでいる。小堀を知るには以前出版された展覧会図録を読むしかなかった。1982ウイルデンスタイン東京(画廊)、1992東京ステーションギャラリー、1995豊田市美術館、2012茅野市美術館刊行の4冊を取り寄せた。これを頼りに本論考を綴ってみたい。

小堀四郎(80歳)1982 年展図録より 自筆署名(1982)

1902・明治35年名古屋市生まれ、1998・平成10年8月96歳で亡くなった⾧寿の人だ。尾張徳川家初代に使えた小堀家(初代)の末裔にあたる。茅野市美術館の回顧展「生誕110年小堀四郎展 美の生命の永遠」の案内文が的確明解なので⾧くなるが抜粋引用させていただく。

(quote)

小堀四郎は、1902年、愛知県名古屋市に漢学者・小堀休忠の四男として生まれました。愛知県立第一中学校(現愛知県立旭丘高等学校)在学中に油彩を知った小堀は生涯芸術の道に進むことを決意し、父より東京美術学校(現東京芸術大学)への進学の許しを得ます。上京後、藤島武二に師事し、1922年に同校へ入学。同期には猪熊弦一郎、牛島憲之、荻須高徳、小磯良平、山口⾧男ら、のちの日本洋画壇を担う実力者が揃っていました。卒業後、1928年よりフランスに留学。ルーヴル美術館での精力的な模写に加え、ヨーロッパの主要都市を巡り、多くの美術作品に触れるなど、研鑽の日々を過ごし、1933年に帰国しました。翌年藤島武二の媒酌で森鷗外の次女・杏奴と結婚。杏奴は、生涯、最大の理解者として画業に専念する小堀を支えました。1935年、帝展改組による画壇の混乱の中、様々な団体から誘いを受けた小堀は、師である藤島から、「君が真に芸術の道を志すならば、出来得ればどこにも関係するな。芸術は人なり」「俗世に求めている間は人間は出来るものではない」との助言を受け、生涯画壇に属さず、画商との交渉もせず、出品を東京美術学校同期生による「上杜会」のみとし、自身の信じた芸術の道 を歩み続けます。

(unquote)

若き日の小堀四郎の動向を伝えてくれる最も有用な情報源は既述したように佐分真関係の文献である。佐分が1936・昭和11年4月、東京西ヶ原の自宅で自裁した後、追悼のため親しい仲間たちが様々な活動をしたがそのひとつが遺作画集の刊行だった。アトリエに乱雑に遺された滞欧作を中心とした作品群を仕分けしA評価作品をベースに春鳥会から限定450部の画集「佐分眞」を刊行した。油彩作品には全て、刊行に携わった友人たちの解説文が付いている。小寺健吉、伊原宇三郎、田口省吾

伊藤廉、等に交って小堀もその一人だが、所収された油彩画47点のう

ち小堀は9点担当し一番多い。佐分、伊藤、小堀は同郷であった。小堀執筆の解説を一篇挙げる。

[【ブルターニュの男】モデルはモンシニ爺さんの弟で服装はフランス 西北地方ブルターニュのものだ。第1回滞仏中の作。矢張りオルヌ街のアトリエで出来たものである…此処には大きなアトリエが前庭の中央の小池を囲んで七八つあり…最初の渡仏後期は正面のアトリエで…第二回目の時は右側の奥のアトリエで仕事をされた…]

二人の往来が分かる。モンシニ兄弟はモデルを生業としており小堀がモデルにしていたイタリア人の少年から紹介され更に小堀が佐分に紹介したという。そのため小堀にも同題の作品があり、こちらは帰国後第14回帝展(1933)に出品されている。オーソドックスで生真面目さをうかがわせる仕上がりだ。

佐分真1930【ブルターニュの男】 小堀四郎1930(共に図録画像)

佐分の子息佐分純一は著書「画家佐分眞 わが父の遺影」(求龍堂1996)に[同門の(藤島武二の)篤実なる弟子、小堀四郎は四歳年下であるが兄弟弟子の関係でもあり…生涯の画友となった][(小寺健吉、伊藤廉、宮田重雄、山喜多二郎太の他に)父の生前から出入りしていたお友達には…小堀四郎…などの諸氏をよく覚えている]と書いている。

佐分眞展図録(一宮市三岸節子記念美術館 2011)の年譜には次のような記載があった。

[1929年2月2日、同郷の後輩小堀四郎をパリへ招き、以後頻繁に交流する(中略)1930年4月30日、マドリードに帰り、先発の田口省吾夫妻、宮田重雄、小堀四郎等と宿にて会う]

この小堀四郎の5年に渡る欧州留学はかなり恵まれていた。自身が執筆した1992年展図録の一節を引用する。

[私は渡欧に際して日本で出来ない勉強をと志し…ある程度のフランス語を勉強し、次に自分のこの眼で出来るだけの各民族の芸術作品を観る事、最後に感動した作品を徹底的に模写し体験することを考へ実行してきた] こうして、渡欧直後ルーヴルを見てのち、ツゥ―ルで半年フランス語を学び、パリに戻って約2年間ルーヴルでレンブラント、コロー、ドーミエを模写した。冬は南欧に行って美術館、寺院を訪れる等、 欧州各国を歴訪している。生活のパターンが異なっていたからか、美校始まって以来の当たり年とまで言われた俊秀年次(その中にあっても小堀は藤島武二教室に入り特待生に選ばれている)で多くの同級生、同窓生がパリに居たにもかかわらず彼らとの交友についてはほとんど語っていない。1992 年展図録の回想にもわずかに[中学の先輩佐分真兄から君のアトリエを借りておいたから早くパリに来る様にと手紙が来て、静かな古都をあとにした。(「九十歳を迎へて」平成4年11月)]とあるだけだ。自他の資料にも交友関係は限られた少数の名前しか出てこないが、 佐分展図録(2011)には小堀が写る集合写真が2枚掲載されていた。

記念写真 1930 パリ(後列右端小堀四郎、左から2人目荻須高徳、中列 左端佐分真、前列右から2人目岡本太郎)

もう1枚は美校時代の教授岡田三郎助夫妻が渡仏してきた時(1930)の更に大勢が写る集合写真、律儀な小堀ゆえ参加したのだろう。藤田嗣治、岡鹿之助らもいる。

小堀は欧州留学前後、官展アカデミストとして典型的なエリート街道にいた。在学中は帝展に出品しないとの暗黙のルールを守り、1927・昭和2年3月に卒業した後、同年秋の第8回帝展に【静姿】で早くも初入選。翌年欧州留学し5年間学び、1933

年6月に帰国して 10月の第14回帝展に出品した【ブルターニュの男】は2回目の入選を果たす。彼がこのまま美校先輩と同じ道を辿れば、定番コースだった帝展で特選を3回受賞して無鑑査資格を得、やがて審査員となり、美校助教授、教授等に就いて画壇の重鎮となって行ったはずである。だがこの頃、洋画界内部の状況は不穏だった。閉鎖的で官尊民卑の体制に情実人事が絡み不満が鬱積していた。これを背景に帝展改組(所謂、松田文部大臣改組)が実行されるが(1935年)、この改革は拙速かつ公平性にも欠いたため混乱に拍車をかけることになった。帝展は開催されず翌年から新文展へと移行していく。美校出身で小堀同期の猪熊弦一郎、小磯良平、中西利雄はじめ中堅層の9人は帝展を離脱し1936年7月藤島武二を戴いて新制作協会を立ち上げるに至る。しかし小堀はこれに加わらなかった。藤島武二の教えに従い画壇との接触を一切絶ち、順調だった帝展キャリアも捨て、一人孤高の道を歩み始めたのである。

小堀の決断は経済的な心配が無かったことがあろうが、広く交際範囲を求める気質ではなかったからでもあるまいか。その分、敬慕する人物への思いは極めて深く一途でありその最たる人、師藤島から禅道、仏道の書物を示されたことが、戦後から最晩年に至るまで描き続けた精神性に富んだ神秘的な、宗教的とさえ言える作品を生んだに違いない。何人かの師に対する「無限の恩」と題した謝辞文の一節を紹介する。

[…恩師 藤島武二先生の御恩を忘れることは出来ない。藤島先生には藝道に徹する人間としての本質的なものを教えられたと思っている(昭和57年1月)] 小堀四郎という人物は強靭な意志を持つ純粋無垢な存在だったと確信するものである。

小堀四郎の画業を概観してみよう。エコール・ド・パリの時代の画家であるがそれに属さず、フォーヴ以降の新潮流や、同世代の画家達が馴染んだモダニズムにもかかわらず、ルネサンス絵画を経てレンブラントの写実を追求し、自然に親しみ観察する志向が写生に向かわせコローに共感したと思われる。筆遣いに破調がなく造形に向かっているのは美校で鍛えられたデッサン力が裏付けとなっているのだろう。主張せず静寂な沈思黙考が人物画だけでなく風景画からも伝わって来る。戦後は自然観照が観念性、幻想性を帯びてくる。モチーフに天空や海原が目立つ。

彼岸の世界を観るかのようだ。

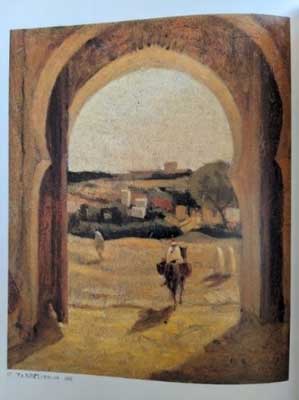

【想ひ】1931 【フェスの門(モロッコ)】1932

【雲と星】1955 【海と鳥】1970(全て図録画像)

さて、ここまで書いて来て本篇は最後に落ちがある。表題の【取っ掛かりの無かった幻の画家】は、当初【取っ掛かりの無い画家】としていた。それが脱稿に及んで【取っ掛かりの無かった画家】に変わったのである。理由は、小堀の実作を入手したから、だ。冒頭に触れた神保町のギャラリー内田を訪れた。かの小堀作品の去就を尋ねたところ、未だそこにstayしていたのである。オーナーの内田久さんが大事にして手放さなかったのだ。取っ掛かりが出来た。取っ掛かりが[無い]のは過去の話になった。今や幻ではない。初見の頃と違い小堀四郎について学んで幾分かの知識も得た。

当該作品は油彩で2号板に描かれている。「S.Coborit」の署名だけでなくフランス語で「フィレンツェ 1933・2・10」と記されている。年譜に[1933年1月パリを出発しイタリア各地を旅行、ナポリから帰国の途につき6月帰国]とある通りだ。緑一色で捉えられた樹木に形態を把握しようとする意識を感じる一方で、大気と地面にはゆったりとした無心の写生がある。品格を備えた出来だ。この作品【フィレンツェ】は、小堀が1933年藤島の奨めにより上野(と名古屋の)松坂屋で開催した滞欧作品展(油彩183点)以来となる49年振りの個展、1982年3月ウイル

デンスタイン東京(画廊)で展示された油彩35点(滞欧作13点、帰国後作22点)の1点である。

【フィレンツェ】1933(2号)

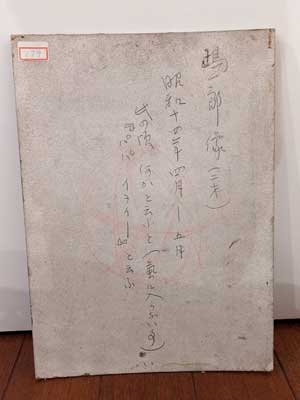

【フィレンツェ】署名・年記 1982 年展図録

匠秀夫執筆の小堀評伝に熊岡美彦(1889~1944、美校の先輩、同時期にパリ滞在)の所感が引用されていた(「小堀四郎氏滞欧作品感想」、「美術」昭和 9 年 1 月号)。

[…古典を深く味わい、相当の渋さを出して居る。殊に小品には非常に優れたものが多かった。一々画題を覚えて居ないが、小品の人物や、南欧あたりのスケッチに、コローのよき影響を思はせる愛すべきものが沢山あった…]

手許に到来した2号は熊岡が 目にしたコロー風のひとつではないだろうか。

その2)我が国には稀少な崇高を描く

小堀四郎の戦後作品が「精神性に富んだ神秘的な、宗教的とさえ言える(中略)自然観照が観念性、幻想性を帯びてモチーフに天空や海原が目立つ。彼岸の世界を観るかのようだ」と前篇で述べた。これらの作品を観てまず思い浮かべる言葉が美学上の概念「崇高」である。「崇高」とは雄大な自然描写に高尚さが宿っている美術作品を観た時に得られる感覚、といった意味合いで使われる。敬虔な気持ちにさせられる、とも言えよう。「(狭義の)美」とは異なる「美的範疇」の一つだ(美学ではその他の美的範疇として「滑稽」「悲壮」等がある)。その「崇高」絵画の代表事例が19世紀前半のドイツロマン派の画家、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒである。

フリードリヒ【氷上の難破船】 1824 【大狩猟場】1832

18世紀終わりごろから19世紀半ばにかけて支配的な美術イズムであった新古典主義に対抗して勃興したロマン主義と言えば、ジェリコー、ドラクロワに代表される躍動感ある情緒的なフランスの人物、事象表現を連想する。しかし理想主義的なアカデミズム表現とは異なるとの観点から、ロマン主義のレンジは広い。風景画の分野ではコローを、後の印象派に通じる写実描写に注目してロマン派に位置付ける批評家もいる。地域による特⾧もあった。ドイツのフリードリヒの他、イギリスではターナー、コンスタブルがよく知られている。

ドイツロマン派絵画は、古典を規範として形態把握を一義とするラテン的なアカデミズムをベースとしながらも、風景の写生に軸足を移しゲルマン的な内省に因って哲学的思索を表現した。フリードリヒの風景画は自然の中に超越的存在を暗示し精神の高揚を喚起している。西欧南方の ラテン系とは違う西欧北方系の特⾧といえる。フリードリヒを日本に初めて紹介したのは東山魁夷(1908~1999)である。ドイツ留学中(1933~1935)に知ったようだ。

小堀四郎の画家としての成⾧過程を追ってみよう。美校時代は黒田清輝由来のラファエル・コランのフランスアカデミズム教育を受ける。フランス留学時代(1928~1933)にルーヴルでオランダ(北ネーデルランド)のレンブラントとバルビゾン派のコロー、ドーミエを模写した。遺した作品は前篇で紹介した【フィレンツェ】1930や【フェスの門】1932がある。コローの味わいがある前者は、安定した構図と正確なデッサンで小品ながら大きく迫って来る秀作である。

帰国後は【死】1941、【鶴川風景 夏】1944、【高原の夕陽】1947、等がある。1935年画壇から離れて以降は終生、美校の同期生による年1回の上杜会展にのみ出品した。(掲載作品は全て図録画像)

【死】1941 【鶴川風景 夏】1944 【高原の夕陽】1947

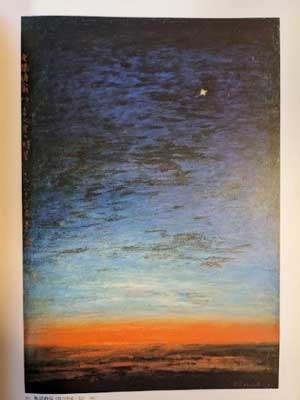

戦後は【高原の聖夜】1961を経て、晩年【無限静寂】1977、【浄寂】1980、【驚異の美】1987、等の連作に取り組んだ。上杜会展出品作【無限静寂】三部作(100号)は築地カトリック聖堂の祭壇画となった。これらの作品には神秘の世界を感じる。画題からもそれが伝わる。風土の違い、宗教観の違いなどに因って表象の相違はあるものの、モチーフとなる空や大地の表情、壮大さが醸し出す悠久なる自然のイメージがフリードリヒ作品と重なって来る。主観的風景画と言える。

【高原の聖夜】1961 【生命の神秘 三】1979 【浄寂 雲上】1980

【人生とは】1982 【驚異の美 昼】1987 【静中動 生命の根源二】1990

1986年展図録(渋谷区松濤美術館)に寄せた小堀本人の文章に以下の一節がある。[若い時は美しい自然(風景)や草花を見ても、その美しさへの感動が眼に映ずるもので受け、知識によって納得して来た傾向があるが、年を重ねるに従い、目に映ずる物、事の美しさの裏というか、奥というか、目に見えない部分の美しさ、空間、静けさ、深い味わいに神秘を感じる様になって来た。]

敬愛する師藤島武二の教えに導かれた悟りもあったに相違ない。

小堀四郎がドイツロマン派の影響を受けたのか、自ら達した境地だったのか、ここで問おうとは思わない。彼が語った言葉と完成させた晩年の多くの作品から伝わって来る崇高さを真摯に受け止め味わいたいと思う。小堀四郎という我が国では稀有の画歴と生涯を送った一人の画家の着地点であり独自のスタイルを完成させたからである。興味深いのは、崇高の先達ドイツロマン派が杏奴夫人の父森鷗外が学んだ国と符号することだ。小堀がロマン派的資質の持ち主だったとも思う。因みに「das erhabene」というドイツ語を「崇高」と訳した人は鷗外その人である。

近代日本洋画の系譜に崇高のカテゴリーに属する画家と作品が数少ないことと、フリードリヒの紹介者が日本画家の東山魁夷であった事実は同根であることも指摘しておきたい。ロマン主義の流れは同世紀後半の印象主義から翌20世紀初頭のフォーヴィスムに引き継がれていくが、それは主にフランスを中心としたラテン系ロマン主義の方でドイツ系は

その特異性からか後継が育たなかった。我が国の近代西洋画受容はフランス印象主義の色彩と筆致に偏ってしまい、フォーヴィスムに対しては造形表現としての理論的側面が看過され情緒的共感に収斂して行った。ましてやドイツロマン主義を受け容れる状況でも体質でもなかったと言えよう。この意味で、小堀四郎は近代日本洋画史における稀少な「崇高」表現者と位置付けられるのである。

【無限静寂】1977 連作(宵の明星)(深夜の星)(暁の星)

その3)画風の変遷を追ってみる

小堀四郎(1902年生まれ、美校1927年卒業)のフランス留学時(1928~1933)の勉強の流れは同窓藤島武二教室の俊秀、伊原宇三郎(1894年生まれ、1921年卒業)、佐分真(1898年生まれ、1922年卒業)と良く似ている。パリでルーヴルに通って古典作品を観察し、イタリア(ルネサンス)、ネーデルランド(北方ルネサンス)他各国を歴訪し当地の美術館を回って大きな刺激を受けた。ルーヴル美術館で、伊原は新古典派のアングル、小堀はレンブラント、ドーミエ、コローを模写している。佐分と小堀はレンブラントに強く魅かれ、またフランスバルビゾン派のコロー、ドーミエにも学んだ。二人にはレンブラント張り、ドーミエ張りの作品がある。同時代のフォーヴをはじめとする新潮流(美術イズム)には引っ張られなかった。伊原が、小堀の1才年上の同窓(卒業年次は小堀が3年下)パリで客死した板倉鼎(1901~1929、1924年卒業)の追悼文に書いた[…板倉君は既に日本で十分な基礎的教養があって渡仏後の第一着眼点を十五世紀のイタリールネサンスに置いたらしい。これはなかなか出来ないことである。最初に此古典の洗礼があって次いで色彩構図の科学的研究があり…]は、3人の歩みにも共通する。

相互の関係にも近しい事実が多々挙げられる。後に小堀夫人となる森鷗外の次女杏奴が藤島武二に絵の先生を紹介して欲しいと頼んだ際、候補者として示された4人の名前に伊原、小堀がいた。因みに他の2人は、寺内萬治郎(1890年生まれ、1916年卒業)、中村研一(1895年生まれ、1920年卒業)で4人とも絵の上手さ~デッサン力、構図の巧みさ~が秀でている。佐分と小堀は同郷(愛知県)で中学(旧制愛知一中)も同じ、実家も名門の素封家だった。小堀は佐分に呼ばれるようにしてフランス語を学んでいたツゥールからパリに移った事、佐分の遺作画集刊行の中心メンバーの一人で最多の作品解説執筆者である事は既に述べた。ここまで名前をあげた人物は皆、官展アカデミストの系譜に連なる人々だ。小堀四郎の原点がそこにあるのは明らかである。

私が小堀四郎を調べ始めた時、複数冊の小堀図録を取り寄せて通覧し、一番はじめに目に留まり見入ってしまった作品が滞欧時の秀作、風景画【フェスの門】1932と人物画【想ひ】1931であった。しかし、よく観ているうちにそれらは近しい二人の絵とどこか異なっていると気付いたのである。視点は次のようなものだった。再掲する。

【フェスの門】1932 【想ひ】1931

【フェスの門】の場合。本作は門内から門外への視点で描かれている。似た画面構成となる室内から窓越しに外の風景を描く絵は非常に多い。マチスが代表格であり本邦画家にもしばしば見られる構図だ。これらは窓枠を境にして異なる世界を対照的に描き出し内と外の二元性を示す対比の妙と、構図、画面構成の明解さの2点を獲得している(伊原宇三郎の作品は理詰めで構図が明晰な事が特徴、古典の影響が顕著だ)。境界を示す窓は明彩度の低い巾となるのが一般的だ。しかし小堀作品はどうだろう。室内外ではなく単なる門の内外と言ってしまえばそれまでだが、境界を示す門は内外と同系色、同じ明彩度で仕分け線に見えない。同一次元で画面全体が同じ雰囲気を醸し、静謐で観者の気持ちも穏やかでいられるのである。構図構成はぶれなく確たるものがあるのだが、何かと何かを比べて示すという場面ではないのだ。ここに後年の小堀が写実というより写生的な自然の崇高さを描くに至る予兆を感じる。実の姿を凝視して描く写実ではなく、生の感じを大まかに伝える写生、とでも言えばいいのだろうか。

【想ひ】は正統で写実的な人物画である。一見して佐分真と同じレンブラント風人物画と思った。しかし見返しているうちにちょっと違うのではないか、と感づいた。レンブラントは光と影、明暗表現の画家である。佐分作品もこれに習っている。沈潜していたり芝居の一場面のようだったりする。だが小堀作品からは劇的な感じは受けない。本作もそうだ。モチーフと背景の色彩は人物を浮き上がらせる組み合わせになっていない。画面全体が同じ圧で静かに思いにふける婦人を写し出している。風景画も人物画も奇をてらわない素直で生真面目な印象は同じだ。

1930年代半ば頃からナショナリズム高揚の世相にあって絵画にも日本的洋画が求められるようになる。単純化、平面化、装飾的な油彩画が出現したが、帰国したのち既に画壇と決別していた小堀はそれらとは無縁の独自のスタイルに入っていった。

1945年8月、終戦を迎える。小堀は戦中疎開した⾧野県蓼科に制作拠点を移す。10年後、帰京するが1998年に没するまで、たまに東北地

方はじめ国内何箇所か訪れたり、イラン・イラク遺跡調査団に同行する(1976年)などの他は、自宅で大型の油彩作品に取り組んでいたようだ。各地に取材した郷土芸能をモチーフにした作品がいくつかある以外は、ほとんどすべてが風景画であり、それも田園風景ではなく自然そのものを描いている。構築物、生き物はほとんど画面に登場せず稀に描いても極く小さい。色彩は自然の豊穣そのままに鮮やかになって行った。

画家の目に写った自然の生の表情が主観的な画面に置き換えられ、画を

観る者に崇高や神秘を感じさせる域に行き着くのである。例えば次の3点がある。

【夕焼の星)】1976 【浄寂(雲海)】1981 【冬枯れの美】1986

ではどんなところが敬虔な気持ちにさせられるのだろうか。主な作品を10年毎に取り上げてみよう。

【赫光】1969 【生命の神秘(二)】1979 【二十世紀風景】1988

【赫光】1969

灼熱色にそびえるおぞましい程の岸壁、この世のものとは思えない眺めの中に小さい舟が描かれている。時に豹変する大自然にはなすすべのない人間存在を見せつけられるようだ。圧倒的な自然に畏敬、畏怖の念を抱く。フリードヒの代表作「氷上の難破船」と同一のテーマだ。

【生命の神秘(二)】1979

画家は激しい風雨にまみえたのだと思う。しかし画面は止まっていて幻想的な風景だ。ここにも画面中央に小さい一羽の鳥がいる。大自然と取るに足らない生き物の対比に立ちすくむ。

【二十世紀風景 雲上の暁月】1988

最晩年期86歳時の本作を観た時の直感は、ロマン主義の先の象徴主義、更にその先にある抽象表現の領域に入った、というものだった。横線のみで縦の線がないため形態を表す意図はなく、斜めの線もないため消去線が引けず奥行きも描かず、下部の濃い色彩から薄い色へ移ろっていく大気の浮遊感が暗示する不在の表象と感じたのだ。しかし画題を読んでもう一つあると気付いた。1901年に始まりやがて2000年を迎える我が国今世紀の世間心情の移り変わりを示したのではなかろうか、と。国威の発揚と自由で開放的なムードで迎えた今世紀はその後関東大震災に遭い、過剰な拡大指向から軍国主義に陥って戦争を招き、悲惨な戦いのすえ敗戦を迎える。世紀半ばまで暗黒の期間だった。そこから混乱の時を経て復興し活気に満ちた輝ける高度済成⾧期に突入した。しかし今は歪みが顕在化し翳りが出てきている。この先10年、どうなっていくのだろうか?世紀末、終末には光明、明るい晴れやかな未来を展望していたい…1902年生まれの小堀が自らの生涯と重なる我が国の今世紀の来し方行く末を絵画に置き換えたのではないか、と思ったのである。

小堀は現場でデッサンをしなかったそうである。帰宅して記憶に基づいて制作したという。このプロセスには捨象があり自然を再構成することとなる。結果、「主観的風景画」を描き出したとも考えている。画題がそれを示している。

その4)小堀鷗一郎先生との対話

小堀四郎の子息、小堀鷗一郎氏は1938・昭和13年生まれの85歳、食道がんを専門とする外科医である。東大付属病院に勤務され国立国際医療センターでは病院長を務められた。定年退職後は在宅患者への訪問診療に携わられ今も現役のお医者さんだ。看取り経験を執筆された「死を生きた人びと:訪問医と355人の患者」(みすず書房2018)は日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した。母方(小堀杏奴、随筆家)の祖父、森鷗外(陸軍軍医総監にして文豪)の直系に相応しい方である。私事だが小堀先生は都立戸山高校の先輩にあたる。既述の論考をお送りしたところ「戸山の後輩がこれほど深く亡父に関心をお持ちになっていることは全く知らず」とご返信を頂戴し、お目にかかることになった。

鷗一郎先生にどんなお父様だったか、率直に伺った。「穏やかだったが強い意思を持っていた」「母親ともども放任主義で(鷗一郎先生の)進路についてもあまり構わなかった。ただ(先生が)小、中学と自由教育の成城学園に通ったのには絡んでいたかもしれない」四郎の行動や書く文章からは謙虚で丁寧な人柄が伝わって来ます、と申し上げたら「かなりの自信家の面がありそれを背景とした姿勢ではないか。志が高かった」と答えて下さった。鷗一郎先生を紹介するに際して「医師で鷗外の孫、杏奴の子息」と言われることが多い、四郎に触れられることは少ないが如何思われますか、とも訊ねた。「子供の頃は父親のことがトラウマだった。一日中家にいるので無職の人と感じた。母親は煙草の煙もうもうの部屋で原稿用紙に向かっていた。自分が医者の道を選んだのは鷗外の孫だからとか両親に言われたわけでなく、両親が医者だった成城学園の親友から勧められたからだ」そうだ。

鷗一郎先生ご自宅の四郎作品を展示する一室に案内いただいた。展覧会ポスターや晩年の「主観的風景画」に至る過程の山あいの風景画(戦後作)が飾られていた。穏やかだが重厚で確たるものを感じる。滞欧作が並べられた面に一点中型の滞欧人物画があった。この作品については父から「どこまで簡略化出来るか追求して完成した絵だ」と説明された、と先生は話してくれた。その横にはウイルデンスタイン東京(画廊)の展覧会に展示されたと思われる小品の滞欧作が4点ある。内一点は展覧会図録に私の持つ「フィレンツェ」作と並んで掲載されていたものだった。先生にお願いして作品の写真版にサインをいただいた。「2024.1.13父四郎への想いを新た(に)した日」と書き添えて下さった。

そのウイルデンスタイン東京(画廊)での展覧会(1982年)は、画商との付き合いを好まない四郎は反対だったが、杏奴は展覧会ディレクターの水嶋龍一郎氏は疎開中の蓼科で知り合った方の子息で赤ん坊の頃オシメを取り替えてあげた人だから、と言って申し出に応じたそうである。四郎作品が市中に出たのはこの時限りのようだ。額装されずボードのまま置かれた赤ん坊の絵があった。「鷗一郎二歳の像」だった

前篇で小堀四郎の親しい先輩、佐分真について書いた。四郎はパリで佐分真にいろいろな遊びに付き合わされた、と杏奴は語っていたそうだ。ダンスにもかなり凝ったようで家には靴が何足もあったと鷗一郎先生は教えてくれた。ただ帰国してからは制作一筋で踊ることもなかったようだ。ピアノを弾くことはあったらしい。佐分真の子息佐分純一先生の著者「画家佐分眞わが父の遺影」には次の一文がある。

(quote)

小堀氏の夫人は、鷗外の息女で作家の杏奴さんであるがお宅にお邪魔した折「追憶から追憶へ」という御著書を頂いた。その中に藤島先生のことが詳しく語られ、さらに感銘を深くした。

(unquote)

ここで佐分純一先生と敬称をつけたのにはわけがある。私は慶應義塾大学で佐分先生からフランス語を習ったのだ。1972年頃である。それから半世紀以上経った今、小堀四郎の子息小堀鷗一郎先生と面識を得た。

お二方の父君の絵が好きで調べ始めたことでご子息との縁に気付き繋がったのである。感慨深いものがある。

(追記)

小堀四郎と同期の1922・大正11年東京美術学校入学組(1927・昭和2年3月卒業)は、「美校始まって以来の当たり年とまで言われた」俊秀揃いだと記したが、参考までに私が美術史資料に名を確認できた面々を挙げておきたい。

猪熊弦一郎(1902年生まれ)、牛島憲之(1900)、大月源二(1904)、荻須高徳

(1901)、加山四郎(1900)、小磯良平(1903)、高野三三男(1900)、

小堀四郎(1902)、中西利雄(1900)、永田一脩(1903)、森寅雄(1902)、

山口長男(1902)。

小堀杏奴著「追憶から追憶へ」に[予備科で最初に油絵具を用ひての、風景画のコンクウルで、特に長原先生(水谷註:孝太郎)の推賞を受けたのは、同級のO氏と夫の二人であった]の一文があるが、O氏は大月源二ではないかと私は考えている。大月源二は、山本宣治の葬儀を描いた【告別】(1929)でプロレタリア画家として知られるが、そこに属する作品を描いたのは5年程度とされる。デッサン力に秀でており、中国満洲や出身地北海道を題材とした作品など佳作が多い。

本稿は、小堀四郎展覧会の各図録、小堀杏奴「追憶から追憶へ」求龍堂1980、から多くを参照させていただいた。

(2023年11月)(2024年1月増補)