【近代日本洋画こぼれ話】 第2回【田辺至 名刺と挿画原画】

水谷嘉弘

前回、島村洋二郎(1916・大正5年〜1953・昭和28年)について書いたが、この画家を知ったのは顕彰活動をしている姪の島村直子さんを紹介されたからである。私も夭折したエコール・ド・パリの画家、板倉鼎、須美子夫妻の顕彰活動をしており板倉夫妻の研究者田中典子さん(学芸員、当時松戸市教育委員会美術館準備室長)が繋いでくれたのだ。板倉鼎(1901・明治34年〜1929・昭和4年)の東京美術学校での指導(副)教官が田辺至(1886・明治19年〜1968・昭和43年)である(主任は岡田三郎助)。田辺至は東京府立四中出身だが島村洋二郎も四中、私も四中の後継都立戸山高校出身なので縁を感じた。

田辺至【田園風景】1920~21年頃(4号)

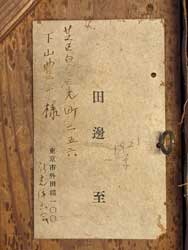

一般社団法人「板倉鼎・須美子の画業を伝える会」は田辺至の作品を所蔵している。そのうち一点の油彩画の額縁裏面に田辺の名刺が貼り付けられていた。その絵(風景画・4号)を送(贈?)ったのか名刺には宛名と、田辺の自宅住所の横に「新光洋画会」と書き添えてある。「新光洋画会」は1919・大正8年7月田辺の他、片多徳郎、高間惣七、牧野虎雄等によって創立、当時の中堅有望画家が結集した。翌1920年に第1回展覧会を開く。1923年第4回展では初の公募を実施、長谷川利行が【田端変電所】で彼にとって初めて入選した公募展となった。そして1924年には主要メンバーが「槐樹社」へ移行している。田辺自身も1922・大正11年には文部省在外研究員として欧州歴訪に出発した(1924年帰国)。会の活動期間が短い分、年記の少ない田辺の作品の制作年推定、当時の絵画風潮を知る―例えば、当該風景画には牧野虎雄(1890・明治23年生まれ)と相通ずる米点のようなタッチが見られる―等、編年調査に役立つものと考えている。本作が1919年乃至1922年の制作であれば、まさに板倉鼎を指導していた時に描かれており板倉顕彰活動をしている者として感慨深いものがある。なお、宛名にある下山豊平氏(1883・明治16年生まれ)は財界人(当時の有力企業役員を複数歴任)、徳富蘇峰記念館に蘇峰著書100冊を寄贈している人物だ。

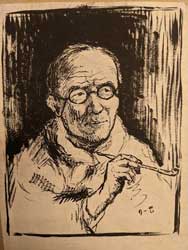

田辺至は油彩画、版画の他に挿画を描いている。山本有三の小説「波」(東京、大阪朝日新聞、1928・昭和3年7月20日〜11月22日)だが、社団は原画を何枚か持っている。中に連載第1回目と呼応するものがある。小説冒頭で二人の中年男が肉屋の店先で遭遇するがその場面が描かれている。新聞掲載挿画は何点あるかわからないのだが、単行本(1929・昭和4年2月朝日新聞社出版部刊)には挿画ページが8枚挿入されており1枚目(挿画目次 妻一)が既述した場面である。新聞掲載作がそのまま転載されたのかもしれない。

全8点のうち前半4点と後半4点は画風が全く異なるのが興味深い。前半の

墨や鉛筆で粗い線を多用する迫真的だった表現が、後半は一転して柔らかで平滑な表現になる。木版のようにも見える。小説はオムニバス的な[妻][子][父]の3篇仕立てになっているが、画風の転換は単行本を見る限り、篇のそれと連動しているわけでもない。ともかくこれらの挿画は田辺の表現技法における多才さを示す作品群といえよう。この他にも田辺に連載小説の挿画があるのか調べているが見つからない。(中央公論社刊「日本の文学」第30巻山本有三、には「波」が所収されている。田辺の挿画も10点掲載されており内3点は前出の朝日新聞社出版部刊行本と同一である)

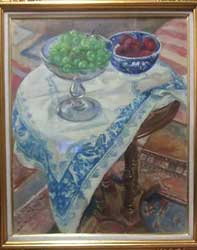

以上、田辺至を語るに名刺と挿画から題材を取ったが、彼の本筋たるアカデミズム油彩画作品(社団法人所蔵)も1点紹介して本稿を終える。

仮題【卓上果物】1950年頃(15号) (2022年1月改)