【近代日本洋画こぼれ話】 第3回【小出楢重 素描―習作―完成作】

水谷嘉弘

田辺至の挿画について書いたので今回は同じテーマで小出楢重に触れてみる。田辺至は1886・明治19年生まれ、小出楢重は1887・明治20年生まれの同世代。それぞれ東京美術学校を1910・明治43年、1914・大正3年に卒業している。この世代の洋画家たちは、大正から昭和にかけて円本ブームに象徴される文学(小説)隆盛の時代、新聞連載小説活況の大きな要因となった挿画を手掛けている(前回紹介した山本有三、田辺至の「波」は1928・昭和3年連載)。

【蓼喰う虫「その七の5」挿画習作】紙本墨画

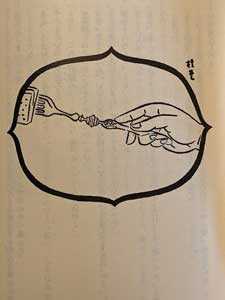

その頂点といえるのが「蓼喰う虫」の谷崎潤一郎、小出楢重コンビである。東京日日、大阪毎日新聞夕刊に1928・昭和3年12月4日から翌1929年6月19日(大阪毎日は18日)まで全83回(挿画83点)、随時連載された。最初の単行本は1929年11月改造社刊だがこれには挿画は1点も入っていない(装幀は楢重)。楢重没後の1936年6月の創元社刊行本に全83点が掲載されている。創元社本には新聞掲載作とは異なる挿画が約20点あるようで、更に習作もあって原画は83枚よりかなり多い。私の持つ挿画原画も創元社本掲載作「その七の5」(通算38番目)の習作である(新聞掲載作との照合はしていない)。フォークを持つ手を囲む楕円の大きさが掲載作より一回り大きく四角張っている。芦屋市立美術博物館・芦屋市谷崎潤一郎記念館刊行の「小出楢重の素描・小出楢重と谷崎潤一郎」には谷崎潤一郎談として以下が引用されている。

― 何べんも描いてるんです、同じ場面を。そのなかから、小出さんが自分で選んだのか新聞社で選んだのか知りませんけれども決めましてね。だから同じ図柄のものがあと何枚もあるんです。それをまた希望者があって分けたりして、屏風なんかにした人もあったようですね。それだから「蓼食う虫」の挿画入りの本(水谷註:既述、創元社刊行本)が出た時に、自分の持ってる絵と違ってるけれどもって、質問して来る人がありましたよ。でも、どっちも本物には違いないんです。 ―

【天神祭】1927~28年頃(紙本墨画)

この芦屋市刊行の本からは多くを学んだが、嬉しい発見もあった。第7章[素描(2)]に【夏祭りの図】【天神祭り】と題する習作(下絵)2点が掲載されていたのだ。私は、この作品の完成作を持っているからである。楢重の随筆集「めでたき風景」(1930・昭和5年刊)所収の[祭礼記]に因んだ作品で、挿画原画と思ったのだが随筆集当該章には挿画はない。1988・昭和63年、大阪の画廊で展示された記録はあるが由来や系統は判らないままであった。

そこに下絵2枚の存在を知ったのである。それ等は美術館所蔵であり、ルーツを見つけた気分だった。完成作をよく観ると数箇所に和紙を小さく切って本紙に貼り付け、その上から書き直している事がわかる。楢重の創作過程を垣間見ることができるのだ。

これらの作品を見て、楢重にこんな随筆があったことを思い出している。

―浮世絵師の手になる挿絵に私は全く感心する。人物の姿態のうまさ、実感でない処の形の正確さ、そして殊に感服するのは手や足のうまさである。・・・かなりの修業を積んでいると見えて、その形に無理がなく、そして最もむつかしい処の手足が最もうまく描きこなされている事であるー

そしてこの随筆[挿絵の雑談]の〆の文章が、以下である。

―挿絵のみならず、油絵や日本画の大作を拝見するとき、その手足を見ると、その画家の技量と修業の深浅を知ることが出来るとさえ私は思っている―

(随筆集「油絵新技法」1930年アトリエ社刊所収)。 (2022年3月改)