【近代日本洋画こぼれ話】 第7回【佐分真 滞欧風景画の秀作 イタリア・アッシジ】

水谷嘉弘

美校卒業、花の大正10年組の最若手田中繁吉と同じ歳に佐分真(1898・明治31年~1936・昭和11年)がいる。入学は同期だったが病気して卒業は1年あとの1922年、渡仏も1年遅れの1927・昭和2年2月だった。ムードンに1年半ほど住んだ後、パリ市内に移る。借りたモンパルナス近くのアトリエは田中繁吉が同期の中野和高(1896生)から引き継いだ所だった(ヴォジラール街)。隣に中村研一(1895生)がいた。中野は田辺至(1886生)のアトリエを引き継いだという。佐分と同年生まれに佐伯祐三、岡鹿之助、伊藤廉、福沢一郎、神原泰がいる。美校同期生は一木隩二郎、小泉清、三田康、鈴木誠らだ。大正期新興美術運動や昭和モダニズムを担う世代に差し掛かってきているのが分る。

佐分は、板倉鼎(1901生)が意識していた美校の2年先輩である。板倉夫妻の書簡集には、パリ近郊のムードンを訪れた際、そこにアトリエを構えて住み始めたばかりの佐分と小寺健吉(1887生)に駅近くで出くわし家に招かれた記述がある(1927年4月)。佐分の1回目の渡仏は11年先輩の小寺に同行したのだ。同年夏には小寺、佐分が続けて鼎宅を訪れ鼎の絵を観て感想を述べている。11月、小寺、一木、一級上の片岡銀蔵と共に4人でイタリア旅行に出発する。この時の小寺の作品【南欧のある日】1928は第9回帝展で特選となり彼の代表作の一つとなった。

私が所蔵する佐分真の【アッシジ】もこの旅行で制作されたものである。

手前から段々状に層が積みあがっていくような描き方で一番奥が山の頂きからなる地平線。城塞や聖堂が丘陵の上に立っているため同じ風景を重層的に示すことで静謐さに加えて荘重な趣きを醸し出している。佐分が歴史あるキリスト教巡礼地の情景に感銘を受けたことが伝わってくる。

佐分真【アッシジ】1927・11(8号)

アッシジには2日間滞在したようだが、佐分は日記に「風景八号を一枚描くべく余りに沈鬱なる風景なり 静思すべきもの 淋しき人生そのものの感あり」と書き残している。この時の印象の強さは、佐分が2度目に渡仏した時、長谷川昇(1886生)と南仏ラ・ゴードという村を訪れた際(1932年10月)、小堀四郎(1902生)宛ての手紙に「ここの風景は実に素敵だ。全く伊太利だよ。一寸アッシジを思わせる。・・実に何とも云へぬ。僕たちの悦びを思ってくれ給へ・・」との記述があることからもうかがえる。渡仏前期のアッシジ(1927年)と、渡仏後期のラ・ゴード(1932年)の感激は同質のものだったのだろう。写生風景画は共に秀作である。

【風景(ムードン)】1927 (図録画像) 【ゴード風景(A)】1932

しかし描き方は違う。渡仏最初期の1927年作風景画【風景(ムードンからの眺望)】の粗さを感じさせるフォーヴ的な筆致から【アッシジ】を経て【ゴード風景(A)】に至る展開を見ていただきたい。

この変化後の画風が人物画に現れた1930年代前半の滞欧作品が佐分の画業のピークである。渡仏した年の秋のイタリア行を経て1929年9月オランダ行で観たレンブラントがその後の佐分の画業を決定したと言っても過言ではない。明暗でえがき分けた重厚で写実的な絵を描いた、と書けば定番の説明となるが、子息の佐分純一氏(のちに慶應義塾大学名誉教授)は「1930年以降の画面にはオランダ最高の巨匠の光と影が差しはじめているような気がする・・・風景の画面にも写実をこえた精神性が感じられる」としている。友人たちは画集で「ねっちりぬっちり仕事することを学んでいた(伊藤廉)」「四つに組んで正面からひた押しに押して行く(益田義信)」と解説する。益田が「ムダのないタッチで・・引き締める」と評したのは卓見である。佐分の人物画には滞ることをしない筆遣いが各所に見いだされる。それが重い色調にありがちな鈍重さを回避している。

【貧しきキャフェーの一隅】1930 (図録画像) 【午後】1932

佐分はフランスに到着して日本人画家の多くが惹かれたようにまずフォーヴの影響を受ける。その後西欧各地を訪れ近世絵画を観てそれを学び、とり取り込んでいく。先輩の美校・官展系画家と同様の路を歩む。近世絵画の実見を経て、風景画から人物画、群像図へとモチーフが変遷していくのはまさに伊原宇三郎(1894生)と同じではないか。人体の量感表現が似た作品も多い。ドランをリスペクトしその紹介本を執筆した伊原自身が、佐分の絵に「ドランの影響を示して居る」(画集解説)と評している。

佐分にとって1回目渡欧時のアッシジ(1927年)を思い起こさせたラ・ゴードだったが、その2回目の渡欧(1932年)は意に沿うものとは言えなかったようで1年で引きあげてくる(1932年12月)。帰国後1933、34年と帝展で連続特選(通算3回)を取る。だが1935年、すべての会派を離脱し無所属となった。代わってメディアでの活動が目立つようになり、やや軸足を移した感もある。年譜は「1935年12月文藝春秋主催のユーモリスト座談会に出席、大いに駄弁を弄して好評を博す。この時の出席者によって「風流倶楽部」を結成。この前後より随筆家としての名声大いに上がり諸雑誌から執筆を依頼され、その特異な文章は大いに世の好評を博した」と書く。

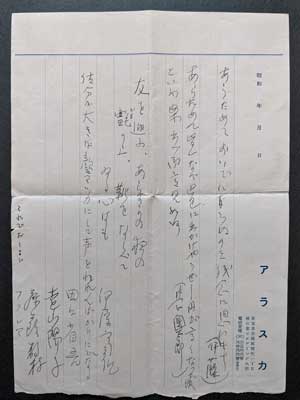

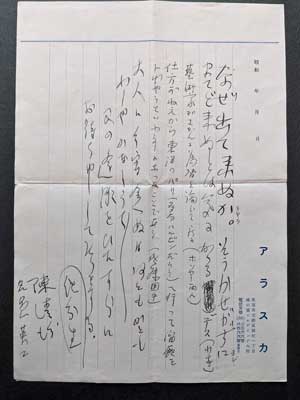

モンパル会メンバーからの久米正雄あて寄せ書き(1932年大晦日)

このころの佐分の活動を知る手掛かりに「モンパル会」という集まりがある。佐分だけでなく伊原宇三郎の年譜にも出てくる。フランスで親交のあった文化人が帰国後組織し、日本人画家が多く住んでいたモンパルナスに因んだ名称だ。小寺健吉もメンバーである。しばしば集まっていたようで1935年5月には日本橋三越で展覧会もやっている。京橋にあったレストラン「アラスカ」で行われた会合に欠席した鎌倉在住の久米正雄に宛てた寄せ書き書簡がある。佐分、伊原、小寺の他、画家仲間では林重義、田口省吾、伊藤廉、宮田重雄の名がある。福島繁太郎もいる。判読出来ない字も多いが、佐分は欠席した久米に「・・・わしゃかなしうてかなしうて 又の逢瀬をひたすらに お待ち申してをりまする」と記し、田口は「佐分が大きな顔をマッカにして声をわれんばかりにどなる」と描写している。切手の消印は年号部分が切れて日付けだけ「 .1.1 」と読め、封筒裏に林重義の字で31日とある。医者細谷省吾の「芸術家が盛んに為替を論じて居る」との文から、円が対ドルで大巾に下落した1932年の大晦日と推測する。佐分は帰国直後だ。この寄せ書き書簡からは佐分は快活にして豪快な印象を受けるのだが・・・

しかし、その3年4か月後、佐分真は自宅アトリエで自死してしまうのである(1936・昭和11年4月23日、享年38歳)。遺書が残されていたが原因は謎である。子息純一氏は、「佐分真は、元来ユーモアに富み、茶目っ気のある人だった。最後の数年も表面的には陽気な表情をひけらかしていたそうであるが、それは道化のポーズであり、その実『寂寥や反省に苦しんだであろう(宮田重雄)』し、最後には自虐的な境地まで追い込まれた」と記している。直ちに友人たち(前出の小寺、伊原、林、田口、伊藤、宮田、小堀、益田ら)がアトリエを整理して遺作展を催し(1936年9月)、油彩画作品47点、デッサン11点を選んで画集を刊行した(同年10月)。本稿で紹介した絵はほとんどが彼らが採択した画集の掲載作品だ。小寺健吉によればフランスから持ち帰った多くの作品が無署名のままキャンバスに巻かれてアトリエに放ってあったという。展示するために補強修復し、スタンプサインを作って押印したようだ。冒頭の【アッシジ】も該当する作品である。

【画室】1933 (図録画像) 【室内】1934

佐分真は当時の典型的な洋画壇エリート、官展アカデミストの一人だった。美校卒業翌々年、第5回帝展(1924・大正13年)【静物】が初入選、以降、第6、12、13、14、15回と渡欧中を除いて連続入選、うち第12回【貧しきキャフェーの一隅】、14回【画室】、15回【室内】は特選である。

典型的な官展キャリアを歩んでいたのだ。第15回(1934・昭和9年)は1935年5月の帝展改組(所謂、松田改組)まえの最後の帝展である。官展内部で改組対応を巡って諍いもあったようだ。画壇の新体制は佐分にとって不本意だったのか嫌気がさしたのか、その後、既述したように佐分は画壇と距離を置いた。

絶筆となった1936年3月の伊豆写生旅行での作品3点は、33年頃にみられた平板で重く沈んだ印象の絵から一変して明度が高く軽やかで伸びのある絵に仕上がっていた。うち1点が純一氏に形見として伝わった。

【伊豆風景】1936 (図録画像) 【伊豆の浜辺】1936

【ナポリの漁夫】1931(図録画像)

本稿は、「画集 佐分真」1936年春鳥会、「画家佐分真の軌跡展図録」1997年一宮市博物館、「佐分真展図録」2011年一宮市三岸節子記念美術館、から作品画像を含め多くを教示いただいた。

(2021年8月) (2022年5月改)