粋狂老人のアートコラム

「目ざとくポイントを見つけることで記憶に残す・・・大沢昌助

無駄な作業と思えた図版確認が思わぬ出会いを演出・・・・

今回は作者を理解するうえで好都合の情報を見つけたので、書出しから引用させてもらうことにした。それは秋山庄太郎氏の「現代日本の作家たち(月刊美術 1993年NO.217)」で取り上げた大沢昌助のことである。秋山氏によると、「美校を首席で卒業した大沢昌助さんが、藤島武二教室に籍を置いていたとは夢にも思わなかった。暫くはアカデミックな描写に熱中されたにちがいないが、逸早く、新しい抽象の世界に魅かれて線描色彩の大胆な省略に独自の個性を見せはじめる。戦後の二科会再建に参加されてユニークな作品を続々と発表され、今日に至るのだが、淡々とした大沢昌助さんの人物に私は魅かれ続けた。もう四十八年も昔からである。作意に始まり、作為を経て終局は無類の単純化しきった作風が見る人の瞠目を誘うより先に、和やかな気分を直截に漂わせてしまうところが彼の作品にはある。好きな画家ポール・クレーに相通ずる何かがある。私は大沢作品の系譜に対してそう感じている。」と大沢の画業をまとめている。私はいつも感心するのだが、秋山氏のように自分の領域を極めた人たちは、相手の活動内容を見抜く能力があるのではないかとさえ思っている。因みに、秋山氏の写真展を偶然のぞいたことがあるが、初めて目にするシャープで切れ味のよい花たちに目を奪われた記憶がある。

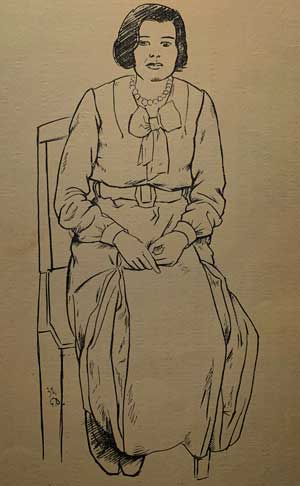

これまでもコラムで触れており繰り返しとなるが、コレクター擬きの頃、決断力がなく絵を買えない自分を何とか変えようと、気になる画家の画集や図録を購入し読破(?)した。その後、少し遅れて古い「みづゑ」をまとめて購入し、手当たり次第に掲載図版に目を通した時期がある。そんなときに一枚のデッサンを目にした。椅子に座った婦人像で「32 O.S」のサインと欄外に大沢昌助の名前が印刷されていた。デッサンを見た印象は、中年女性と思える顎のはった顔立ちと黒い髪型が作品のポイントとして記憶していた。

それから二十年くらい過ぎたころ、大沢昌助のデッサン(婦人像)を目にするという驚きの出来事に遭遇した。目の前のデッサンは、紛れもない私が以前に「みづゑ」の中で目にしたデッサン(婦人像)そのものであった。私は自分の記憶力よりも寧ろ不思議な出会いに一瞬言葉を失った。確かに画集や図録、果ては「みづゑ」まで片端から図版を記憶することを積み重ねてきたが、所詮無謀なことと百も承知のはずであった。しかし、その無謀なことが、いざ実現してみると、何故か無駄ではなかったと思うと同時に勇気をもらった気分である。

ところで肝心のデッサン(婦人像)は、御覧のとおり椅子に座った婦人を描いた作品である。女性の着ている洋服はベルト付きのワンピースと思われ、胸元を真珠のネックレスとリボンでお洒落した出で立ちである。モデルは顔を画家に向けているが、瞳から画家の左方後方を見ていることがわかる。一方、姿勢は両手をやや膝上に少し交差するように置き、靴履きの足は爪先立ちしていると思われる。デッサンは線描画に近いが、髪、口元、洋服の襞、靴などに陰影が見られる程度で、画面からの迫力などは感じない反面わかりやすい作品である。因みにこれだけのサイズのデッサンは、私の知る限り展覧会での展示がなく、大変珍しく貴重なのではと思っている。

婦人像(注1) 約52.5×34.0㎝

一方、私は人物画を見るとモデルが誰なのか気になる性格のようだ。そんな矢先に、「生誕120年記念 大沢昌助展」を観る機会があった。私はいつものように図録を購入する前に内容を確認しようと、図録見本を手に取り頁を捲った。すると縁とは不思議なもので、たまたま開いた年譜欄に大沢夫妻の写真が載っているではないか。しかも季美子夫人はデッサン画のモデルの特徴を備えていることがわかった。これでモデルが誰なのか、もやもやした気分が一気に氷解した。勿論、図録も購入し大満足であった。忘れるところであったが、図録の年譜には「1932年国立音楽学校の一期生でピアニストの北村季美子と結婚する。」とあり、結婚した年にデッサン画を制作したこともわかった。

私はこのデッサンに関して気になることが二つある。一つは東京美術学校西洋画科を卒業して4年目程度の新人画家のデッサンを「みづゑ」が何故取り上げたのか不思議である。現在であれば、美校卒業間近の有望新人を紹介している美術雑誌を見かけているので違和感がないが、当時としてはかなりの冒険であったのではないだろうか。二つ目はデッサンが掲載された1932年「みづゑ329号」には、全頁くまなく探したが、どこにも作者や作品の説明が載っていない事実に突き当たったことである。他にも不思議に思っているのは、東京美術学校卒業後5年目の新人が日動画廊で個展開催ができたことである。勿論、選択権は画廊にあるので、美校を首席で卒業した若手に将来性を期待したのかも知れない。

以前からデッサンを見ると本画の存在が気になることが多い。今回の婦人像についても同様の思いがあった。作品入手後、偶然に資料を探索中に面白い事を見付けたので紹介しよう。それは「みづゑ353号」に掲載されていた「三春会」情報である。三春会とは昭和3年東京美術学校卒業生の集まりで、昭和9年6月1日~㋅10日まで府美術館で開催された展覧会である。メンバーは中井惣之助、山口猛彦、椿堂芳三など21名の名前が確認できる。勿論、大沢も参加し、<婦人像>を出品したことが掲載図版から確認できた。問題は婦人像のモデルが、手元のデッサン(婦人像)と同じモデルであることが、顎のはった顔立ちからわかったことである。これで大沢は3年間季美子夫人をモデルに使っていたことがわかった。参考までに猪熊弦一郎の三春会展評が掲載されているので、大沢についてのみ紹介しよう。それは「君の諸作は一つ一つ明快な筆致と手に入った技法とで完全に画面を処理して余す所がない。慾を云えば一体に好きと云ふか遊びといふか、そう云ったものがあって欲しい。毒薬を盛って欲しい程の処方だ。以下省略」と批評していて興味深い。

最後に大沢の略歴を紹介することにしたい。資料によると、大沢は「1903年東京三田綱町に生れる。23年東京美術学校西洋画科入学。長原孝太郎、小林万吾にデッサンを学び、三年次に藤島武二教室に入る。28年東京美術学校西洋画科を首席で卒業。29年第16回二科展に初入選。以後、66回展まで連続出品。33年日動画廊で初個展開催。34年三春会に出品。38年第25回二科展で特待。39年「コドモノクニ(児童雑誌)に童画を掲載。40年第27回二科展で会友となる。紀元二千六百年奉祝展に出品。42年第29回二科展で二科賞受賞。43年二科会会員となる。44年戦時特別展に出品。45年疎開し、福沢方に転居する。46年武井武雄、初山滋らと日本童画会の創立に参加。54年多摩美術大学教授(1969年まで)。61年兜屋画廊で個展開催。65年第4回国際形象展で愛知県美術館賞受賞。第8回サンパウロ・ビエンナーレ展に出品。81年池田二十世紀美術館で大沢昌助の世界展開催。82年二科会を退会する。85年椿会メンバーとなる、以後90年第17回まで連続出品。91年練馬区立美術館で変身と変貌 大沢昌助展開催。95年第4回中村彝賞受賞。97年5月15日自宅で没、享年93歳。9月追悼 大沢昌助展が練馬区立美術館で開催された。」とある。他にも多数個展が開催されているが省略している。因みに大沢は写実から始まって、晩年は水平線シリーズなど簡潔で色彩豊かな大沢ならではの抽象絵画を確立したと評価されている。

ところで、先にも触れたが、最近、練馬区立美術館で「生誕120年 大沢昌助」展を観る機会に恵まれた。念願の画風の変化をこの目で確かめることができ満足している。会場内で目にした、当初の具象作品から抽象へと作風が変わっていく時期の作品は、かなり時間をかけて観察させてもらった。その甲斐もあり、少しは大沢の抽象作品も理解しつつあると思っている。

注1:掲載図版はみづゑNO.329号掲載図版を撮影利用している。アクリル入りの額装作品は、光が反射し綺麗に撮影するのは難しく、止む無くみづゑ掲載図版を撮影することを思いついた。作品を額から取り出せば簡単に撮影できるが、裏板と額を緑色テープで綺麗に貼り付けてあるので、今回は作品の裏面の確認作業は諦めた経緯がある。

<参考資料>

二科70年史 月刊美術1993年216号、1993年217号 日展史

みづゑ329号、353号、400号、404号 資生堂ギャラリー75年史

名古屋画廊の70年 大沢昌助展図録